1. Introducción

A la hora de estudiar las prácticas políticas en general y las latinoamericanas en particular, un fantasma recorre la mayoría de estudios e interpretaciones: el fantasma del populismo (Cadahia y otros 2019). Esta categoría de análisis es utilizada como adjetivo descalificador y condenatorio de cualquier experiencia que se salga de lo esperable y “políticamente correcto” (Laclau 2005), sin embargo, propone mirar al populismo como una lógica social y un modo de construir lo político distinguida fundamentalmente por liderazgos personalistas fuertes, relación directa líder-pueblo, articulación de demandas ciudadanas y confrontación pueblo-elites. Se trata, pues, de re-pensar la categoría populismo, a la cual –según este autor– la ha caracterizado la vaguedad, la irracionalidad, el vacío ideológico y la transitoriedad, así como la visión de anormalidad y de desviación política. Nuestro interés aquí es entender sus características desde dentro, desde la práctica política concreta.

En Latinoamérica y Ecuador el populismo es un fenómeno político permanente, aunque no exclusivo, siempre presente en la vida política, y una categoría fundamental para entender las prácticas y significados de lo político para los ciudadanos. La categoría de populismo, en el caso ecuatoriano, ha sido motivo de disputas intelectuales, académicas, pero sobre todo políticas. La revisión de los estudios existentes en el país nos ha llevado a la conclusión de que estos son relativamente escasos y marcados por una visión de la cultura política de los ecuatorianos como un “problema” para la democracia, entendida esta en su visión liberal occidental.

En los últimos años, diversas experiencias, como el caso de la Revolución Ciudadana (el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017), han sido estigmatizadas como populismo, no con el objetivo de penetrar consistentemente en sus lógicas sino para situarla en contradicción con la democracia liberal. Más allá de esos ensayos políticos, hay que tratar de entender este fenómeno político en sí, sus lógicas y significados.

El objetivo del presente artículo es estudiar una de las prácticas significativas de la revolución ciudadana, catalogada en sí mismo como praxis populista, y a partir de su análisis, profundizar en el debate más amplio sobre la relación entre populismo y democracia. Nuestra perspectiva es entender el populismo como un fenómeno político y discursivo que puede aparecer en diferentes coyunturas socioeconómicas, justamente porque refleja y se asienta en una cultura e identidad de la ciudadanía. Al mismo tiempo, hay que reconocer, como proponen Cadahia, Coronel y Ramírez (2019: 82), el carácter polisémico de la categoría populismo y estudiarlo rompiendo los prejuicios, desde las lógicas complejas de sus experiencias concretas. Desde ahí, Ramírez-Gallegos y Stoessel (2019: 87), específicamente, nos proponen estudiar la relación entre populismo e instituciones, recuperar el populismo como momento de ruptura política de un orden que se encuentra en crisis, la construcción del pueblo como sujeto, y su inclusión en la comunidad política (Ramírez-Gallegos y Stoessel 2019: 87). Para ello nos advierte de la necesidad de huir de esa falsa diatriba entre populismo como destructor de la democracia o populismo como más democracia (Ramírez-Gallegos y Stoessel 2019: 88). Es evidente que el populismo en ciertas experiencias rompe con la vieja institucionalidad y pretende crear una nueva; ahí debe focalizar la exploración: en las nuevas prácticas que alumbran institucionalidades alternativas.

A pesar de que hay múltiples voces en el concierto latinoamericano que siguen a Laclau (2005) y consideran al populismo como la vía de comprensión de la constitución ontológica de lo político, hay escasos estudios empíricos que profundicen en el funcionamiento de las lógicas y significados de las prácticas políticas populistas. Nuestra investigación quiere contribuir a solventar este déficit a través de una investigación etnográfica.

Siguiendo a Rosanvallon (2020) es necesario superar la visión negativa sobre el populismo y estudiarlo en su propia dinámica interna, precisamente por la vitalidad demostrada en diversos contextos políticos, y analizar los elementos principales que lo caracterizan: la centralidad y renovación del concepto de pueblo, la representación a través del liderazgo, los aportes y cuestionamientos del populismo a la democracia, la economía política del populismo, y la movilización de las emociones y pasiones en el terreno de la política. No obstante, esta perspectiva analítica dista mucho de considerar al populismo como algo positivo en sí mismo, o como panacea política.

Particular relevancia en las prácticas políticas tiene comprender elliderazgo en su condición situacional y de proceso. Para Natera-Peral (2001), la capacidad de influencia de los líderes depende tanto del propio líder como de la interacción entre este y su entorno; es decir: “aunque los líderes cuentan, no es posible determinar hasta qué punto sin hacer referencia a qué líderes, en qué circunstancias concretas y en qué ámbito se desarrolla su impacto” (Natera-Peral 2001: 43). El liderazgo político tendría como rasgo más específico ser un proceso interactivo, individual (e individualizado) y con propósitos colectivos. Adicionalmente, el liderazgo supone “un incremento de influencia que va más allá de lo rutinario” (Natera-Peral 2001: 57), para lo cual se utilizarán tanto recursos formales como informales. Entendido como proceso, el liderazgo político va más allá de una recopilación de características personales del líder. El líder ejerce su autoridad en un contexto cambiante y complejo, en el que sus decisiones influyen y son influidas por las demandas ciudadanas, las dinámicas de la organización y otros factores situacionales que construyen una “comunidad política” en base al sentimiento de pertenencia.

Visto así, la categoría de “populismo”, nos permite comprender las prácticas políticas más allá del debate sobre su valor democrático en sociedades con “debilidades” institucionales. Autores como Cadahia, Coronel y Ramírez (2019) nos proponen una mirada “a contracorriente”, asumiendo que el populismo no constituye un corpus teórico acabado y que más bien las experiencias populistas se han reactivado no solo en Latinoamérica, sino en otras latitudes, siendo fundamental estudiar su racionalidad y sus lógicas desde dentro. Así mismo, estos autores proponen analizar el populismo en su relación con los sentidos de la democracia, con los procesos de cambio político y crisis institucional y la construcción del pueblo como actor central.

Pero todos estos planteamientos no terminan de concretarse en objetos empíricos que nos permitan dilucidar en qué consiste ese populismo, cómo se encarna y materializa, en qué sentido se hace tangible como forma de relación e interacción social. Es por ello que nuestro estudio se centra en el populismo como práctica política, y para eso vamos a focalizar analíticamente en un fenómeno concreto que creemos que expresa empíricamente su sentido.

Los gabinetes itinerantes marcaron la década 2007-2017 en Ecuador como una práctica política central, de ruptura e innovación, pues no se conocieron ni en los años anteriores, ni luego del periodo de gobierno de Rafael Correa. Esta práctica política fue priorizada en la agenda del mandatario, y sin ser la única, articulaba a todas las demás. Podríamos decir que resultaba fundamental por su importancia política, el tiempo dedicado y su papel en el ejercicio de gobierno. Su estudio nos ha permitido un análisis de las relaciones entre los actores políticos, sus contextos, los significados, las decisiones y sus impactos, aportándonos material empírico para aproximarnos a categorías teóricas más generales. Los gabinetes itinerantes se ubican entre los nuevos mecanismos de participación promovidos en América Latina: presupuestos participativos de Porto Alegre-Brasil (desde 1989), los Consejos Comunales de Venezuela y Colombia, los comités vecinales de México, entre otros (Flor 2021). Para algunos se trata de una clara forma de acercar el gobierno al pueblo (Harnecker 2010); en cambio, otros los entienden como una mera estrategia comunicacional y simbólica para mantener la popularidad del liderazgo en campaña política permanente (Muñoz 2010).

El objetivo de este artículo es analizar etnográficamente los gabinetes itinerantes como práctica política, lo cual, por su significación, debe permitirnos avanzar en nuestra comprensión del populismo. Como veremos, los gabinetes itinerantes manifiestan su potencial como práctica de ruptura con las formas de gobierno tradicionales, se enmarcan en una innovación de formas participativas aunque no lograron institucionalizarse, evidencian la relevancia de canalizar las demandas ciudadanas en forma efectiva, contribuyen de manera muy relevante a la construcción de las identidades políticas de “pueblo”, “ciudadanos” y “patria” en antagonismo con las oligarquías, y finalmente, son un escenario privilegiado para el desarrollo del liderazgo político. Todo ello activando la dimensión más emotiva y relacional de lo político.

2. Metodología

Para abordar los gabinetes itinerantes como una práctica política proponemos el desarrollo de una aproximación etnográfica. En este caso, de entre las múltiples herramientas disponibles, ha sido la observación participante la técnica prioritaria ya que nos ha permitido situarnos en medio de esas prácticas con capacidad para captar sus múltiples dimensiones y efectos. Asimismo, hemos utilizado el recurso de la entrevista formal e informal, para registrar las interpretaciones y sentidos de los participantes en los gabinetes, y por supuesto hemos echado mano de toda la documentación accesible que nos permitiera contextualizar y ampliar muchos de los aspectos que se desarrollan en estos gabinetes. Con todo ello hemos buscando la descripción minuciosa y contextualizada de estas prácticas y sus significados para alcanzar una reflexión más general sobre los conceptos de prácticas políticas, populismo y democracia.

Nos hemos situado de manera muy consistente como observadores y también partícipes efectivos de los gabinetes: uno de los autores ha ejercitado un doble papel como investigador y miembro del gobierno ecuatoriano. Esta observación participante fue flexible, atenta a documentar todo el proceso político, los contextos y situaciones más relevantes en los cuales se expresaba una forma concreta de hacer política. Tener acceso a la experiencia directa del ejercicio político de un gobierno es sin duda una oportunidad etnográfica excepcional, lo cual nos ha permitido situarnos también muy cerca del propio líder y su interacción con los ciudadanos. Esta técnica nos ha proporcionado amplia información de primera mano, elaborar datos, registrar abundante material empírico y sobre todo intentar comprender las lógicas y significados subyacentes, muchas veces no explícitos pero fundamentales para construir modelos interpretativos del tema que nos ocupa.

El proceso concreto de investigación implicó participar en 110 gabinetes itinerantes (90% del total) entre noviembre 2006 y abril 2017, su preparación y su desarrollo in situ, implementar un registro detallado y minucioso a través del diario de campo y realizar el levantamiento de numerosos testimonios. Igualmente, se acopiaron y sistematizaron múltiples documentos y fuentes oficiales relativos al desarrollo de los gabinetes. El proceso de investigación ha sido validado por el comité ético de la Universidad Pablo de Olavide (código 22/5-2).

3. Los gabinetes itinerantes

“Yo no me acuerdo que un presidente haya llegado a este pueblo nunca. Ni un subsecretario siquiera. Y ahora viene el presidente Correa y trae todo su equipo. Y les sienta a atendernos al pueblo. Y hasta les llama la atención. Y les hace trabajar aquí tres días, y comer como nosotros, y dormir como nosotros. Ojalá cumplan lo que hemos pedido y no se olviden lo que van viendo y oyendo. Porque este es un bello rincón del país, pero siempre ha estado abandonado” (JQ, Cantón Guano, Chimborazo).

Durante una década, el gobierno de Rafael Correa realizó 122 gabinetes itinerantes en sus tres períodos de gobierno (2007-2017) hasta la semana previa a dejar el cargo. Los llamados gabinetes itinerantes fueron jornadas mensuales (en realidad cada 3 semanas como promedio) en los que el Presidente de la República se trasladaba a un municipio del país con el equipo gubernamental de ministros y altos funcionarios al completo, para trabajar en dicha localidad y cumplir durante tres días diversas y variadas actividades de gobierno con la población. Los traslados previos se realizaban el día jueves, o incluso antes, y el gabinete propiamente dicho, junto a sus actividades complementarias, copaban los días viernes y sábado.

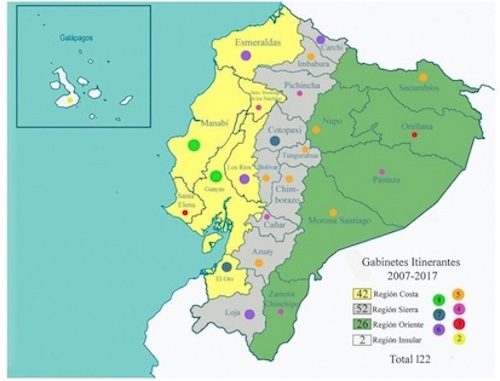

Ecuador tiene 221 municipios, por lo que los gabinetes se celebraron en más de la mitad de ellos, aunque en algunas ocasiones se realizaron en parroquias rurales o repitieron localidades por razones de importancia coyuntural. Guayas y Manabí fueron las provincias que más gabinetes recibieron (ocho cada una). Cotopaxi y El Oro están en segundo lugar con siete; Los Ríos, Esmeraldas, Loja y Carchi, seis; Morona Santiago, Bolívar, Sucumbíos, Imbabura, Napo, Azuay, Chimborazo y Tungurahua, cinco; Zamora Chinchipe, Pastaza, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha albergaron cuatro; Santa Elena y Orellana, tres, mientras que dos se celebraron en Galápagos.

Las actividades del gabinete itinerante iniciaban con un encuentro de la máxima autoridad con los medios de comunicación locales, el día viernes a primera hora de la mañana, lo cual evidentemente era seguido por la mayoría de la población local y retrasmitido a nivel nacional, mientras los ministros realizaban preparativos finales con sus equipos locales, algo que habían iniciado al menos un día antes. No faltaba, como inicio, el desayuno del presidente con autoridades y líderes locales, siempre en lugares públicos departiendo con la gente. Esta acción comunicacional de amplio alcance también constituyó un elemento de ruptura e innovación:

“Me llama la atención la avidez de los comunicadores locales por la entrevista. Al finalizar converso con algunos de ellos. Me cuentan que nunca han tenido la oportunidad de entrevistar a un presidente de la república. Los gabinetes son una gran ocasión para los comunicadores locales, no solo para la entrevista con el presidente sino con los principales ministros-as” (Diario de campo, gabinete Cantón Salcedo, enero 2008).

Tras el desayuno tenía lugar una reunión de gabinete ampliado del presidente con sus ministros-as y altos funcionarios, donde se trataban temas del ejercicio de gobierno por cada una de las áreas y se iniciaba con un diagnóstico a fondo de la localidad que se visitaba, tanto las cifras de pobreza y desigualdad, cuanto las potencialidades territoriales, la cultura y los atractivos turísticos, así como los elementos de planificación a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES). El contenido de esta reunión se explicaba posteriormente a la población.

A continuación, por la tarde y hasta la noche, se ampliaba esta reunión con el prefecto-a como autoridad provincial, los alcaldes de los diferentes cantones a la cual luego se incluyeron las juntas parroquiales que son los gobiernos locales más pequeños. Tras esa reunión tenía lugar la Noche Cultural, un evento preparado por las autoridades locales para mostrar el talento de cada cantón y en el que participaba de manera muy activa el presidente, todos los ministros y funcionarios junto a los habitantes del lugar. Se trataba de una celebración festiva e informal.

Por la mañana del sábado se procedía a constituir mesas sectoriales de ministros y secretarios de Estado con la comunidad (gremios, asociaciones empresariales, representantes de juntas parroquiales, organizaciones sociales, etc.), reuniones de 3 a 4 horas de promedio, donde los ciudadanos en forma colectiva o individual acudían a presentar sus inquietudes, reclamos o propuestas. Con esta metodología se brindaba la oportunidad para que los ministros y funcionarios del Estado establecieran un diálogo directo con la gente para conocer sus necesidades, buscar soluciones y definir acciones conjuntas, a corto, mediano y largo plazo, a través de mesas de trabajo sectoriales.

Paralelamente, el sábado se realizaban ferias ciudadanas explicativas de la política pública de las diversas áreas del gobierno en las que los funcionarios presentaban en estands a la población los recursos y políticas públicas a las que podían recurrir en virtud de las necesidades locales en todos los ámbitos. Simultáneamente, esa mañana, el presidente llevaba a cabo en público el programa de radio y televisión que realizaba semanalmente (enlace sabatino) para informar al país de las actividades de gobierno y exponer su postura sobre los problemas políticos de actualidad. La jornada se cerraba con un almuerzo con autoridades municipales y líderes locales, al que asistía una parte importante de la población, y culminaba en la tarde.

Los gabinetes itinerantes no solo se constituyeron en una forma de ejercicio de gobierno sino en un espacio físico y simbólico de relación entre los habitantes de las localidades visitadas y las autoridades del Ejecutivo. Tenían la potencialidad de construir una nueva comunidad política incluyendo al ciudadano común en un ejercicio sui generis de información y decisiones. Un espacio además donde este ciudadano común podía interpelar directamente a los funcionarios públicos, quienes debían dar respuestas concretas, personalizadas e inmediatas, creando por tanto una relación de ida y vuelta, es decir menos vertical que la tradicionalmente conocida. Esta apertura del gobierno central a las necesidades específicas de los cantones y parroquias, muchas de ellas las más alejadas y olvidadas del país, fue creando vínculos materiales y simbólicos entre la ciudadanía y el Ejecutivo que, en la práctica, legitimaron una nueva concepción de hacer política como una herramienta de solución de problemas (Auyero 2001). Esta nueva lógica rompió con la idea tradicional que entendía a los gabinetes ministeriales como una reunión reservada, cuyo contenido se conocía posteriormente gracias al vocero del régimen.

Hasta el año 2007, la historia de Ecuador no registra la reunión de un gabinete ministerial fuera del Palacio de Carondelet, en la capital de la República, donde existe un salón especial para este tipo de sesiones, el Salón de Gabinetes, decorado con maderas finas, pinturas valiosas y mueblería elegante, con diseño arquitectónico adornado con objetos traídos de España y Francia. Un simbolismo propio de la “majestad del poder” absolutamente distante para la mayoría de los ecuatorianos. Contrario a este escenario, los gabinetes itinerantes se realizaron en sencillas aulas escolares o coliseos locales, que se adecuaron con mesas circulares donde llegaban los ministros en ropa de trabajo a despachar durante dos intensos días, bajo la mirada, la cercanía y la interacción con los ciudadanos. Desde inicios de su mandato, el presidente diseñó la realización mensual de los gabinetes itinerantes, en uno de los cantones o parroquias del país, empezando por los de mayores carencias e indicadores de pobreza. Esto permitió que, para empezar, las autoridades del Ejecutivo y sus equipos, alcanzaran un mayor conocimiento del Ecuador profundo, ya que dialogaban forzosamente con las autoridades locales -prefectos, alcaldes y miembros de las juntas parroquiales- desmantelando el esquema burocrático que concentraba todo en la capital.

“Salimos a un nuevo gabinete itinerante, esta vez en Morona Santiago. Hay un amplio trabajo previo de preparación en la planta central del ministerio: investigar la localidad, analizar los problemas, revisar los indicadores de las políticas públicas… No deja de sorprenderme el nivel de desconocimiento sobre los territorios que tienen los funcionarios desde la capital. La mayoría nunca han visitado los territorios, desconocen las realidades locales, no conocen la gente concreta que se atiende o debe atender. Me pregunto: ¿cómo se gobernaba antes?” (Diario de campo, 2008).

De hecho, cada ministerio elaboraba un documento síntesis del lugar que se visitaba recogiendo los datos más relevantes de su población, geografía, historia, y problemática (ver como ejemplo: ej. analisis previo GABINETE ITINERANTE URDANETA – LOS RIOS_12-05-2015_10-53-08.pdf).

El propio proceso de preparación de estos gabinetes nos muestra su dimensión y efectos a distintos niveles, no solo en el funcionamiento del gobierno, sino a nivel de los propios anfitriones, mezclándose temas de pura agenda política con asuntos logísticos y la necesaria interrelación con las poblaciones locales. Así nos lo hace ver quienes lo organizaban:

“usualmente había un cronograma de gabinetes itinerantes, lo que suponía que sabíamos al menos con un par de meses la posibilidad de gabinete en cualquier ciudad, esta vez, nos pidieron buscar posibilidades para gabinete itinerante en la provincia de X, y con el Alcalde y Gobernador iniciamos la preparación que incluía muchos aspectos diferentes (…).

Una revisión de los temas más importantes sobre los que los ministros debía traer respuestas a la zona que incluía un resumen de eventuales alertas sensibles.

Localizar casas de vecinos donde los ministros se puedan quedar la noche del 18 de marzo, pues una regla de los gabinetes era que todo el equipo de gobierno debía permanecer en la zona. X es un cantón de no más de 10.000 habitantes, con solo dos hoteles con 10 camas cada uno, los ministros y ministras entonces debían hospedarse en casas de familias, o fincas aledañas.

Preparar los sitios para los eventos, un lugar para el gabinete, otro para la noche cultural, otro para el informe semanal, para la reunión con alcaldes y otro para juntas parroquiales (desde este gabinete también se institucionalizo una reunión con Juntas parroquiales que lo presidía la secretaria de la política), y un último para la feria ciudadana que sucedía mientras el presidente rendía informe semanal.

Invitar a las autoridades y actores claves a los eventos del gabinete.

Diseñar con el gobierno local y las organizaciones la agenda de recorrido matutino del presidente, comidas, visitas, hay que recordar que esos además de ejercicios de compartir del presidente constituían eventos de promoción del cantón.

Con esa carga de trabajo, me tuve que quedar en la zona toda la quincena antes del gabinete” (MO funcionario, testimonio 2016).

Los gabinetes seguían una metodología de trabajo que buscaba fomentar la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones públicas y con ello en el sistema democrático, al tiempo de fortalecer la integración y la cooperación entre el Gobierno Nacional, las entidades provinciales y locales, particularmente las prefecturas, municipios y juntas parroquiales. La política adquiría un sentido de proximidad y una pragmática inédita en la historia ecuatoriana en la medida en que se fue nutriendo de las percepciones, valores y prácticas de la gente, interpeló también a los funcionarios y sus decisiones, y aún más a la democracia representativa formal que ha vivido Ecuador, donde evidentemente los ciudadanos participan en las elecciones como votantes, pero poco o casi nada en cualquier otra práctica política consistente.

Esta información general sobre qué es un gabinete itinerante, nos permite sumergirnos, a través del relato etnográfico, en distintos aspectos de su celebración particular, sírvanos como ejemplo el celebrado en el Cantón Limón Indanza de la provincia de Morona Santiago el 18 de marzo de 2016. Comprobaremos, primero, los niveles de contingencia y flexibilidad que tenían, y segundo los aspectos y dimensiones no formales, fundamentales para comprender su funcionalidad y efectos políticos más profundos.

“El 18 de marzo con todo preparado, con la mayoría de los ministros ya en Limón Indanza, esperábamos la presencia del presidente para las 10h00. Llegaba a Cuenca y luego se trasladaba a Macas desde donde debía llegar al cantón. Ya en Cuenca el presidente aprovecha el mal tiempo en la vía aérea a Macas y decide ir desde Cuenca hasta Limón en carro, e inspeccionar personalmente los avances de la construcción de la vía Gualaceo-Plan de Milagro, que fue un tema muy complicado, esa vía de solo 70 km había tenido varios problemas de construcción, de contratos, de estudios, etc. y era el tema por excelencia en la zona. Esta decisión del presidente logró bajar las tensiones sobre este tema durante toda la jornada, pero además le dio de primera mano una idea de lo complejo del problema, al final el presidente llegó a las 11h00 y lo recibió la población entera movilizada.

Durante el resto del día el gabinete se reunió con normalidad, y se hizo una pausa a las 14h00 para que la delegación almuerce en el mercado de la ciudad conjuntamente con el presidente.

En la noche, a partir de las 20h00 se inició el programa cultural, el sitio elegido fue el coliseo cantonal de deportes, el presidente arribó alrededor de las 21h00, dio una bienvenida y se integró. Al presidente le hacía emoción este evento, cantaba y bailaba (ambas bastante mal, por cierto) con la gente de la localidad y compartía con ellos un rapero local con una canción a la gestión del presidente y un imitador local, Antonio Solís, que fueron las principales figuras de la noche.

La dinámica del gabinete era intensa, súper agotante, a las 6h00 del sábado el presidente fue en bicicleta a unas cascadas denominadas ‘Santa Susana de Chiviaza’ a 16 km, se bañó en las cascadas con dos ministros, y fue al mercado a desayunar, mientras eso sucedía, las juntas parroquiales habían expresado su queja de no tener reuniones con el ejecutivo en los gabinetes, desde este gabinete las juntas tenían su propia reunión, a las 6h00 presididos por la secretaria de la política. A las 8h00 por otra parte los alcaldes de la provincia se reunían con el vicepresidente, se suponía que hasta las 8h00 la secretaria de la política ya estaba libre y se integra a la reunión de los alcaldes eso no sucedió, la ministra me delegó a asistir con el vice presidente a la reunión de alcaldes, mientras ella terminaba su reunión con los presidentes de las juntas, así de intensa era la agenda.

A las 10h00 se abrió la feria ciudadana que era un espacio que permitía acercar a los pobladores a los servicios del ejecutivo de manera más eficiente y el presidente se incorporó al informe semanal que duró hasta las 13h30, donde todo progresivamente iba terminando.

Todo lo que se había acordado, discutido, reclamado, iba a un sistema automatizado llamado ‘sistema de compromisos presidenciales’ que se asignaban a los diferentes ministerios y se seguían de manera prolija, lo que permitía que aquello que la gente decidió o acordó con el presidente suceda” (Testimonio técnico, coordinador político zona 6, 2017).

4. Los gabinetes como práctica política

4.1. Ruptura con las formas de gobierno tradicionales: innovación participativa

“El tener a los ministros y funcionarios tan cerca de los ciudadanos nos comprometía a resolver la mayoría de necesidades y problemas que se presentaban en el territorio, yo siento que realmente el poder era de los ciudadanos” (MM, coordinador del Ministerio de Inclusión Económica y Social en Manabí).

Las sesiones mensuales del gobierno en los territorios más alejados del país representaron una ruptura evidente y significativa con las formas tradicionales de gobernar, que en Ecuador han sido centralistas, no participativas para la población y lejanas tanto en la toma de decisiones como en sus impactos. Los gabinetes abrieron no solo el tratamiento y la atención a los múltiples problemas locales materiales represados por años o décadas de aislamiento y marginación, sino que también colocaron en el mapa del país, en la agenda de opinión pública, a estos territorios dotándoles de reconocimiento e identidad, de visibilidad. Hay que señalar además que esta práctica se inscribió en una etapa de cambios políticos importantes en Ecuador, donde luego de una profunda crisis tanto del sistema económico como político, se abrió un proceso de transformaciones empezando por dotarse de una nueva Constitución, otro modelo de desarrollo y una serie de innovaciones políticas e institucionales dentro del concepto de Buen vivir o sumak kausay, a partir del cual la desesperanza de etapas anteriores fue abriendo paso a una ilusionadora refundación democrática.

Este novedoso ejercicio de la política impulsado por Correa, no fue ajeno a la mirada académica de otras latitudes. Marta Harnecker, socióloga canadiense, documentó personalmente uno de los gabinetes itinerantes, el que se realizó en la ciudad de Cariamanga, provincia de Loja, en la frontera sur del Ecuador:

“Asistí a la sala presidida por la ministra de Coordinación de la Política. En la mesa junto a ella estaban alrededor de 6 a 7 personas entre ministros, ministras y viceministros, entre ellos el canciller Ricardo Patiño. La persona que recibía las planillas iba nombrando a quién se había inscrito para intervenir. El ministro del área correspondiente analizaba la demanda y veía que respuesta podía tener esa demanda. En la mayor parte de los casos se establecieron compromisos a los que luego se les daría seguimiento. Una vez atendida su demanda, la persona o grupo organizado salía de la sala para dar paso a otras personas que habían quedado fuera por falta de espacio. La reunión funcionó de 10.45 a 12.30 atendiéndose todas las demandas presentadas” (Harnecker 2010).

El contacto directo entre el gobierno y la ciudadanía en los espacios locales también iba construyendo una serie de imaginarios políticos dotados de significados de pertenencia y cercanía, de nuevas prácticas y vínculos, acercando el mundo político a las dinámicas sociales y culturales de las comunidades, visibilizando actores, territorios y realidades sociales concretas, todo ello en clara ruptura con las formas políticas habituales hasta ese momento y catalizando una cierta participación.

“La sola noticia de que se realiza un Gabinete itinerante en una determinada ciudad de la Amazonia generaba grandes expectativas, esta había sido una región marginada por muchos años: los ciudadanos empezábamos a especular sobre si podremos ver personalmente al Presidente, podremos conocer personalmente al Vicepresidente, qué Ministros de Estado nos visitarán, qué nuevas noticias, acuerdos, proyectos se definirán en este gabinete. Todas las ciudades cercanas se preparaban con anticipación, los Alcaldes limpiaban su ciudad, se apresuraban para que todo esté a punto, había que dar una buena cara a nuestros ilustres visitantes, los restaurantes se aprovisionaban de víveres, los hoteles eran pintados y preparados para acoger a cientos de funcionarios que nos visitaban en las distintas delegaciones, los vendedores ambulantes, centros de cómputo, almacenes y tiendas esperaban ansiosos los días del gabinete, la economía se dinamizaba y todos tenían alguna actividad que realizar, existía más circulante que se quedaba en las ciudades beneficiando a los pobladores quienes inesperadamente aumentaban sus ingresos. (…)

Cada Gabinete también tenía mucho contenido político, espacio donde el Presidente daba una línea política al país, estábamos informados de primera fuente cual sería el camino que debemos seguir, la política nunca antes tuvo tanta información, el debate y los aportes eran temas que se conversaban en las calles y todos los ciudadanos se sentían escuchados. La visita a territorio del Gabinete en pleno les permitía conocer los problemas directamente y no por informes. Cuando el Ministro del Ambiente visita las riveras de los ríos que están destrozando por la minería y veía sus consecuencias sobre el turismo se tomaban decisiones inmediatas porque se siente el dolor en carne propia, se vive por unas horas la problemática y el dolor de aquellos ciudadanos que están afectados, lo que permite tomar acciones de corrección inmediatas. Había la oportunidad de que problemas locales sean conocidos por todo el Gabinete, la política pública era muy amplia y siempre se podía hacer algo para ayudar a los territorios que más necesitan, era también un espacio para aterrizar las políticas públicas. No menos importante era el hecho de poder saludar al Presidente, Vicepresidente y Ministros de Estado a quienes se les solicitaba compartir algún espacio de recepción o la tan ansiada foto para el Facebook y poder presumirle a la sociedad que se tomaron una foto con tan importantes personajes” (Testimonio, DB, Técnico ministerial en la Amazonia).

Los gabinetes itinerantes no solo fueron una forma novedosa de acercar el Estado a los ciudadanos, sino que representaron una estrategia para reducir sustancialmente las mediaciones políticas tradicionales, rompiendo algunos de los asideros y formas de expresión de la democracia representativa, que generalmente reduce la participación de los ciudadanos a las jornadas electorales alimentando su desconfianza en las instituciones políticas. Pero, al mismo tiempo, para todos era evidente que tenían un efecto sobre la promoción de los lugares en los que se celebraban, que en ese fin de semana se convertían en centros de atención para todo el país. Se conjugaban así efectos prácticos de naturaleza muy distinta. Esta forma inédita de ejercicio de gobierno y de un “nuevo hacer” de la política, fue emulada y “copiada” por autoridades locales y regionales, al igual que los programas informativos semanales, en diferentes días y formatos, por la evidente eficacia que demostraba en la relación con los ciudadanos (por ejemplo, alcaldes de Quito y Guayaquil los instauraron) mostrando no solo su eficacia sino su encaje en la cultura política.

Sin embargo, nuestro seguimiento de estas prácticas, corroboraron muy pronto, que si bien podían ser promovidas por líderes a distintos niveles (estado, municipios, parroquias) no calaban como praxis de gobierno de manera más extendida. Es decir, que más allá de su implementación desde posiciones de claro liderazgo personalista, escasamente se podía identificar protagonizados por ministros, concejales u otros actores políticos secundarios en sus respectivos niveles de decisión, lo cual limitaba esa innovación participativa y su efecto sobre la cultura política.

4.2. Atención a las demandas concretas, su canalización como eje

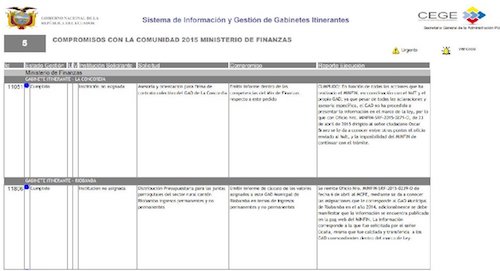

Las demandas ciudadanas que emergían en los gabinetes eran registradas formalmente: ingresaban a una plataforma gestionada por el equipo de la Presidencia a fin de contar con un monitoreo posterior que permitiera garantizar a los ciudadanos una respuesta. Se procuraba insistentemente que la participación no quede “en el aire” como se expresa popularmente.

Como puede verse en el documento completo a través del link oficial (MATRIZ-COMPROMISOS-CIUDADANOS-AÑO-2015.pdf (finanzas.gob.ec)), cada compromiso con los actores locales tiene un registro completo, donde se documenta el estado de la gestión. Con esta práctica se pretendía una forma de democracia directa y gobierno cercano, donde los ciudadanos podían ganar presencia e incidir ante un estado que les resultaba históricamente no solo lejano, sino ajeno.

“ ‘Ustedes son los mandantes y yo soy su mandatario. Esto quiere decir querido pueblo de X, que son ustedes los que deben definir la prioridad de las decisiones de su gobierno’: así explica el presidente a los ciudadanos del cantón de la provincia de los Ríos en su intervención en la noche cultural. La gente aplaude a rabiar, emocionada. El presidente insiste en que está inaugurando otra forma de hacer política y generando el poder para el pueblo a través de la participación ciudadana. Y recalca una vez más que nunca antes, ningún gobierno de las elites ha visitado y trabajado en las localidades con todo su equipo de gobierno. Acto seguido, presenta a cada ministro con una que otra broma que la gente festeja. Es evidente que los asistentes se identifican con esta presencia masiva del gobierno en el territorio. Les invita a que al día siguiente se sienten con cada ministro en las mesas sectoriales a plantear sus demandas y preocupaciones. Insiste una vez más: ‘ustedes son los mandantes’ ” (Diario de campo, Urdaneta 2015).

De este modo las mesas sectoriales con los ministros y ministras se planteaban como sesiones abiertas con posibilidad de expresar de viva voz demandas y reclamaciones.

Paralelamente, se realizaban Ferias Ciudadanas, que constituyeron un espacio para la promoción de servicios que las instituciones públicas brindaban a la comunidad a través de varios proyectos emblemáticos. Generalmente en el patio de una unidad educativa o un coliseo, se instalaban decenas de carpas donde los funcionarios de las distintas instituciones difundían la información referente a los programas de cada política pública. En el contacto con la ciudadanía, los funcionarios-as rendían cuentas sobre el cumplimiento de los compromisos del Gobierno, se promovía la vigilancia y el control comunitario hacia la gestión pública, buscando generar transparencia y estimulando la acción colectiva. Estos espacios de participación local permitieron retroalimentar directamente con los representantes de la comunidad, las prioridades de inversión pública, los temas relevantes planificados, así como las decisiones de inversión social, de los proyectos de desarrollo productivo o los conflictos socioambientales.

El trabajo de campo a posteriori, en algunas de las localidades en que se celebraron estos gabinetes, muestra que más allá de ese seguimiento formal a nivel del equipo del propio presidente y alguno de los ministros, se desarrollaron muy escasamente mecanismos de control social del cumplimiento de las demandas y del proceso de cambio que ellas implican. No existía un rol claro para las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos, para que el mecanismo participativo que suponen los gabinetes itinerantes, fuera más allá de una gestión eficiente de gobierno y su autoafirmación. Por tanto, no es posible atribuirle a esta canalización de las demandas —sin negar su innovación e indudable avance político— una ampliación radical de la praxis democrática.

4.3. La construcción de identidades: “pueblo”, “ciudadanos”, “patria” y el antagonismo con las oligarquías

Es fundamental entender que los gabinetes itinerantes se anclaban en sistemas de representaciones y prácticas tradicionales de las poblaciones visitadas, lo cual les otorgaba un alto sentido de identidad colectiva con la comunidad mediante, principalmente, tres eventos concretos: la reunión con las autoridades locales hasta los niveles más pequeños (parroquia, comunidad), el almuerzo popular, y la noche cultural. Todos ellos se convirtieron en espacios de reciprocidad simbólica entre las autoridades y la población local.

“Uno de los momentos más emocionantes para todos es el almuerzo popular. Presidente y ministros salimos a comer con los ciudadanos en un espacio abierto, esta vez el mercado donde se ha adecuado un espacio para la comida. Muchos ciudadanos se acercan a tomarse fotos sobre todo con el presidente, le ofrecen alimentos, ríen y conversan con él. Rafael destaca la comida local y la importancia de comer con el pueblo, algo que jamás harán los ‘pelucones’. No falta el grupo musical que con canciones del repertorio nacional animan el momento. Al final el presidente incluso baila algunas canciones con las personas del lugar. Para la gente, encarna uno de ellos. ‘Él nos representa’, dice una vendedora de comida que no se ha perdido detalle alguno” (Gabinete de Limón Indanza, 2016).

En los gabinetes se vehiculaba un discurso inequívoco, el presidente sitúa al pueblo como protagonista central de la “recuperación de la patria”. Pero ¿quién es el pueblo? Es una diversidad de colectivos, descritos como los excluidos, los migrantes, las jefas de hogar, los humildes, los de abajo, los habitantes rurales, las personas con discapacidad, los indígenas. Todos poseedores de una cantidad de demandas represadas, muy heterogéneas, a veces contradictorias entre ellas, que se supone que la acción colectiva bajo su liderazgo va a resolver finalmente. Estos colectivos son convocados a expresarse unificadamente bajo los conceptos de pueblo, de ciudadanos, de patria, que son los elementos centrales y eficaces del discurso del líder y de la revolución ciudadana durante la década, y que consiguen fortalecer estas identidades colectivas (Pérez-Dávalos 2017). Y ¿quiénes son las elites? Son esencialmente el enemigo, los grupos de poder económico, político y mediático. Sectores minoritarios de la sociedad, familias y empresarios que ostentan privilegios en contraste con ese pueblo lleno de carencias, y a quienes el presidente no tendrá empacho en mencionar e identificar con nombre y apellido. Los gabinetes son, entonces, un espacio privilegiado para evidenciar un conjunto de inequidades territoriales, sociales, políticas… que son responsabilidad de quienes históricamente han detentado el poder político, dueños del poder económico y también mediático que han sostenido estas estructuras de desigualdad. Este es el discurso dicotómico que se expresa en los gabinetes: simple, anclado a las formas del entendimiento común, elevando esa forma popular de expresión a discurso presidencial; en definitiva, marcando una fractura evidente entre “pueblo”, “ciudadanos”, “patria” como conglomerado discursivo homogéneo, y las oligarquías como el enemigo. Todos los gabinetes son una expresión neta de este universo discursivo que crea un tablero político fácilmente asumible por los grupos más populares y que sustenta, en el fondo, un modelo de identidades sociales que reproduce una vez más esa fractura omnipresente entre ellos y nosotros.

4.4. La política de las emociones

“Tenía que venir al gabinete del presidente, quería verle de cerca, agradecerle. Quizás ni sepa lo que significa para nosotros, pero yo ahora estoy segura de que voy a dejar de ser pobre… mis hijos han podido ir a la escuela porque tengo libros y uniformes gratis y ya no piden cuotas, la educación es gratis… sueño que quizás mi hijo mayor llegue a la universidad y luego tenga un buen trabajo. Lloro de alegría porque tenemos un presidente que piensa en nosotros, los pobres, ¿cómo no voy a venir a saludarle?” (Testimonio V. B., Sayausí, Azuay).

Las prácticas políticas se basan no solo en discursos elaborados, acciones planificadas y decisiones racionales, sino que implican también contenidos emocionales indisolublemente ligados a ellas. Numerosos estudios nos catalogan como seres sentipensantes, donde la razón y la emoción caminan juntos. Las emociones son expresión de las propias experiencias de los seres humanos, si superamos las visiones fragmentarias y avanzamos a una perspectiva holística, integral y compleja, identificamos claramente cómo emergen en las prácticas políticas. La presencia del poder ejecutivo en el territorio ecuatoriano, cada mes, no solo movilizó decisiones de política pública, sino que –como ya hemos dicho- fortaleció identidades colectivas y junto con ello, activó emociones y afectividades. Rossanvallon (2020) tipifica tres tipos de emociones en torno a la política: las de posición, que expresan la rabia y el descontento por el abandono, es decir, el resentimiento democrático; las de intelección que permiten entender el trasfondo de los hechos que afectan al ciudadano; y las emociones de intervención, basadas en activar el resorte de la desconfianza, para movilizar la acción. El mejor ejemplo: el famoso: “¡Que se vayan todos!”, consigna enormemente movilizadora para proponer el cambio de orden político. Los gabinetes activaron como contrapartida y dado el escenario de cambio político que se vivió en la década, emociones de esperanza e identificación con el líder, sus actitudes y propuestas. Uno de esos momentos altamente emocionales fueron las noches culturales de los gabinetes.

La noche cultural era el momento en el cual, generalmente dentro del coliseo del pueblo, la ciudadanía se daba cita para participar en veladas musicales y cantar con el Presidente, los artistas del pueblo y algún ministro se animaban al escenario. Este momento tenía gran significación, porque permitía escuchar al Presidente hablando en un tono muy llano e informal, en el que explicaba lo que se había tratado en el día, pero además destacaba aspectos de la vida local, de sus atractivos naturales y culturales, y sus enormes potencialidades. Interpelaba a los ciudadanos sobre la notoria contradicción entre esas riquezas, y los graves problemas de desigualdad y pobreza, documentados con cifras e indicadores. Luego cantaba y bailaba con la gente, muchas veces hasta la madrugada. Tocaba la guitarra, dialogaba con las personas. Se tomaba fotos, tomaba en brazos a los niños, abrazaba a los mayores, logrando una cercanía genuina en el plano humano. Este hecho de desacralizar al gobernante, lograba un efecto aún más positivo a su liderazgo, por los elementos de identificación, admiración y cercanía que se construían. Muchas veces en posteriores visitas, encontrábamos las fotografías de ese gabinete, de ese encuentro, enmarcadas en las casas, restaurantes y lugares públicos, como seña imborrable de lo que había acontecido. En palabras del propio presidente en el diario La Nación: “Voy a extrañarlos mucho [los gabinetes itinerantes], es una de las actividades que más me han gustado en estos 10 años. Estar cerca de la ciudadanía y conocer al país y andar en bici con la gente, una actividad enriquecedora” (lanacion.com.ec, 13/mayo/2017). En el siguiente epígrafe, el testimonio de Y. nos ilustrará esta dimensión afectiva desde la parte de los ciudadanos.

4.5. El gabinete como escenario privilegiado para el desarrollo del liderazgo

Los gabinetes itinerantes fueron un escaparate inmejorable para analizar el ejercicio del liderazgo del presidente Correa: capacidad de trabajo, cuestionamiento permanente, debate de ideas, energía para buscar hacerlas realidad, búsqueda de coherencia entre lo que dice y lo que hace; y también confrontación, sátira e ironía permanente y frontal con la oposición, a la que, sencillamente, negaba autoridad moral para la crítica. Correa desplegaba su liderazgo asumiendo un rol pedagógico que explica a los ciudadanos la política pública concreta con el uso de un lenguaje claro, directo, franco, cautivador, crítico y que seducía a la gente. Un lenguaje que además era aleccionador, combinando argumentos técnico-racionales con arengas emotivas. Pero no se trata solo del despliegue de las cualidades personales del líder, se trata de entender las relaciones, la capacidad de influencia y las interacciones que genera.

Correa, en sus interacciones y explicaciones con la gente, articulaba al mismo nivel argumentos técnicos y teóricos (no olvidaba su origen como profesor universitario), ejercicio de la autoridad, crítica a los propios funcionarios y a la burocracia del estado, junto a reflexiones abiertamente emotivas y afectivas. Esta suerte de eclecticismo tanto en sus relatos como en sus maneras de interacción apelaba a los funcionarios con tres conceptos claves: eficiencia, compromiso y convicción; y a los ciudadanos con una sensación de cercanía, esperanza y cambio.

Pero alrededor de estos gabinetes también se generó todo un campo simbólico en el que el propio presidente de la República iba fortaleciendo su imagen y liderazgo mediante una transfiguración en tres personajes: el deportista, el presidente y el ciudadano u “hombre común”. Por la mañana temprano, el día en que iniciaba el gabinete itinerante, el presidente lideraba un recorrido en bicicleta por los alrededores de la parroquia o el cantón, se detenía, bebía agua y conversaba con quienes lo acompañaban. El ciclismo era para él parte de su identidad como persona, no era algo construido de manera artificial sino una actividad que lo acompañaba siempre. Estas cicleadas además fueron construyendo, paradójicamente, un importante vínculo con los militares del equipo de seguridad. Por primera vez en muchos años, un civil madrugaba como ellos, hacía ejercicio con ellos y tenía un ritmo de trabajo igual o más exigente que el de un militar. Al mismo tiempo, las cicleadas al nacer el día constituían un motivo de fiesta en las comunidades locales: la gente podía conocer o saludar directamente al ciudadano-presidente, quien además se mostraba muy accesible, a riesgo sin embargo de ser criticado públicamente por personas descontentas o según sus propios términos “por algún infiltrado de la oposición”. Esta suerte de intolerancia ante la crítica fue el principal argumento de parte de la prensa en contra del gobierno y de la figura de Correa. Sin embargo, a los ojos de la gente que simpatizaba con él políticamente, esta se interpretaba como un legítimo ejercicio del principio de autoridad que reivindicaba a los pobres y cuestionaba a los poderosos, tanto en el plano local como nacional.

La eficiencia que debía impregnar la gestión política del gobierno, fue impulsada como una de las condiciones básicas para el ejercicio del poder, pero siempre combinada con la relación personalizada y directa con la ciudadanía. Todo ello se encarnaba y materializaba en la figura del presidente como persona, lo que cimentaba un liderazgo político muy sólido. Los ciudadanos experimentaban sentimientos de cercanía y de algo inédito frente a prácticas políticas anteriores. La capacidad de mostrarse y vivir esos días, tanto como mandatario, cuanto como una persona común, no dejaba indiferente a la población, sintetizando todo lo que puede significar un gabinete itinerante como práctica política. Así lo expresaba Y. de Gonzamá (Loja):

“lo que me parecía imposible, se me hizo posible, en mis años de vida es la primera vez que un mandatario de la Republica llega hasta los sectores más alejados, y comparte con nosotros lo que hace en beneficio de su pueblo.

Con tanta emoción de ver a mi Presidente no dormí bien, madrugué, estuve primera del resto de ciudadanos que estábamos invitados, al llegar al lugar donde se iba a desarrollar el enlace ciudadano, fui a la puerta principal de ingreso y nos esperaba una señorita que nos invitó a ingresar, aun estábamos entre las primeras personas que llegaba al evento, había una gran expectativa en el lugar, esperando el ingreso del Presidente, claro yo busque un espacio que pueda estar lo más cercana y buena visibilidad para poder escuchar y verlo, mientras esperábamos su ingreso, me puse a conversar con otro ciudadano que estaba a mi lado, y, era el Presidente de la Asociación de Ganaderos de Gonzanamá, y coincidíamos en que con seguridad nos hará el presidente realidad el asfaltado de la vía, mientras charlábamos, de manera repentina escuchamos aplausos y gritos, el Presidente estaba ingresando cerca de nosotros, de la emoción me subí a una silla para poder ver mejor y logre que me saludara.

(…) estábamos tan emocionados, inicio saludando la ciudadanía presente, a mi creo hasta la presión se me subió de tanta alegría, mencionó sobre la existencia de longevos, reconociendo que éramos un pueblo maravilloso, además decía que le gustaba nuestra comida y me daba risa tan solo con pensar al presidente comiendo un sango con café, nos motivó para que no perdamos nuestras forma de cocinar con productos que se producen nuestras comunidades, también mencionó que en Loja todo el mundo es artista, es tierra de artistas, nos recordó lo que era antes para llegar a otras ciudades era todo un viacrucis, por las carreteras en mal estado y ahora con carreteras asfaltadas, podemos viajar y en menos tiempo.

Asimismo, nos informó que la Unesco certificó al Bosque Seco de Loja como parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. El florecimiento de los guayacanes es una de las maravillas de esta reserva. El presidente mencionó que pronto iniciará el florecimiento de los guayacanes, la gente va a acampar a Mangahurco, y dijo: ¡Qué ganas tengo de quedarme!, pero me sacan tarjeta roja en la casa”.

Correa ejerce su liderazgo consciente del pueblo al que dirige, como parte de él, de sus cualidades y tradiciones, levantando su orgullo y situando un propósito común y un horizonte colectivo donde quepan sus diversas identidades. No son solo sus cualidades de orador y las ideas que transmite, es la relación e interacción que pone en juego, su capacidad de representar los anhelos de los de abajo, de los marginados, a quienes dotará de un sentido de pertenencia y a los cuales se acerca personalmente. Los gabinetes van entonces a jugar un papel fundamental en esta construcción del lazo político, íntimo, del líder con sus representados, a quienes incluirá en la comunidad política a través de las identidades de ciudadanía, pueblo y patria. Pero quedarán fuera de esa comunidad todos los que no se adhieran, sin apenas fisuras, a estas categorías.

Los gabinetes itinerantes, a pesar de sus múltiples e indudables limitaciones, representaron una innovación política en el sistema democrático ecuatoriano, acercaron el ejercicio de gobierno y sus representantes a los ciudadanos, especialmente de cantones y comunidades más postergadas. Generaron formas de participación política valoradas muy positivamente por una parte sustancial de la ciudadanía que los aprovecharon eficientemente para plantear y exigir sus demandas. Como ejercicio de liderazgo fueron un medio muy eficaz de comunicación con los sectores populares y autoridades locales, consolidando y legitimando la figura del presidente, lo que no aconteció al mismo nivel con sus ministros y otros funcionarios que fueron vistos siempre bajo su sombra. Aunque los gabinetes itinerantes desarrollaron mecanismos institucionales notables y eficientes, no se institucionalizaron como mecanismos de estado: en la etapa política posterior fueron eliminados. Sin embargo, dejaron huellas importantes a nivel local y ciudadano y continúan en el debate sobre las formas potenciales de gobierno participativo. Igualmente, los gabinetes fortalecieron la identidad colectiva de los sectores tradicionalmente excluidos de la comunidad política, sobre todo de los niveles locales más alejados del centro político y de las decisiones gubernamentales y avivaron su confrontación con los grupos sociales privilegiados que han detentado históricamente el poder en Ecuador.

Los límites de esta práctica política deben vincularse, ante todo, con debilidades para su institucionalización: paradójicamente los gabinetes itinerantes encajaban en la cultura política local pero no fácilmente en las instituciones formales. Han sido un canal de participación, ciertamente, pero impulsado desde arriba, con una débil autonomía y un papel limitado para la sociedad y sus organizaciones. Por eso no resulta evidente su conversión en mecanismo organizativo de participación política y de cambio desde la propia sociedad. Tiene un lastre evidente en uno de sus componentes más desatacados: el propio liderazgo que con su carácter personalista subsume la práctica y dificulta mucho su posible institucionalización

5. Conclusiones: los gabinetes itinerantes para comprender el populismo

El populismo es principalmente una categoría teórica, fruto de la reflexión y el ensayo; obras como la de Laclau (2005) y de otros teóricos de la ciencia política, adolecen de falta de un análisis fenomenológico que pueda ir más allá de las categorizaciones que se han hecho hasta ahora, pero que, sin embargo, por su carácter, hacen opaco un fenómeno político que tiene muchas aristas y dimensiones. El estudio etnográfico, en nuestra opinión, sirve para enriquecer y matizar, y sobre todo para comprender mejor, qué hay, a distintos niveles, debajo de esos fenómenos etiquetados a veces frívolamente como populismos, y qué se expresa en ellos en tanto en cuanto práctica política. El análisis de los gabinetes itinerantes en Ecuador no solo ilustra el populismo, sino que nos debe permitir avanzar en su comprensión.

La revisión de la literatura muestra que la relación entre democracia y populismo no tiene una lectura única: en algunos casos el populismo se conceptualiza como fenómeno antidemocrático, y en otros como una ampliación de la democracia. El populismo aparece, por tanto, como una categoría profundamente ambivalente y de difícil generalización. De ahí el valor del estudio de caso etnográfico para dilucidar algo más de su naturaleza y expresiones, contribuyendo sólidamente tanto a su crítica como al aprecio de su innovación y posible avance democrático.

Los hallazgos principales del análisis de los gabinetes itinerantes muestran su vigor como una práctica central de ruptura con las formas de gobierno tradicionales, y su carácter innovador como praxis participativa de alcance nacional en un país como Ecuador. Sin embargo, no logra de manera sustancial lo que nos apunta Ronsanvallon (2020): construir una democracia interactiva, complejizar la praxis democrática, multiplicar sus modalidades y expresiones con mecanismos permanentes. A nivel discursivo consiguió una implantación notable: “pueblo”, “ciudadanía” y “patria” fueron catalizadores de ese cambio político en confrontación con las oligarquías. La efectividad y continuidad de esta práctica política radicó en su sensibilidad con las demandas locales, y la posibilidad de que los ciudadanos pudieran exponerlas de forma horizontal y directa, así como hacer un seguimiento de su implementación. Así, los gabinetes suponían para una parte importante de la población acercar por primera vez el estado y sus instituciones a los problemas y carencias de la gente, tan invisibilizadas tradicionalmente. Pero, como hemos visto, con límites tanto en el control social de esas demandas como en la institucionalización del propio proceso y su carácter participativo.

Todo parece girar y depender excesivamente del liderazgo. Sin liderazgo no se desatarían estas prácticas innovadoras, pero su papel en ellas, a veces, limita su institucionalización, su existencia más allá del líder. Y en este punto los gabinetes muestran con claridad el carácter más definitorio del populismo. El líder encarna el populismo como régimen, es él quien establece un vínculo profundo, personal, a veces con altivez, pero que es capaz de comer, cantar, sentir con la gente, no ocultando sino haciendo explícito, como elemento clave de la política, la expresión de las emociones colectivas en todas sus versiones posibles: abandono, esperanza, ira, resentimiento, conflicto, anhelo… Pero, sin embargo, esta fuerza no parece garantizar que las prácticas populistas calen en otros actores políticos, a otros niveles y que se institucionalicen consistentemente. Solo el líder parece sostenerlas, no se genera un sistema despersonalizado. ¿Será este un carácter inherente al populismo? Evidentemente el populismo construye un contenido y una agenda política, incluso una praxis política propia, los gabinetes itinerantes son una buena muestra, mas pareciera que el vehículo estratégico de todo ello es el liderazgo, y que ese medio, a veces, se convierte en fin en sí mismo, en sustento único. Lo que sucede en los gabinetes es una muestra nada desdeñable. Y quizá esta circunstancia que se lee tan claramente a nivel empírico y etnográfico, es la que nos impide comprender la dimensión institucional, en la que queremos trascender a las personas y los personalismos.

Ramírez-Gallegos y Stoessel (2019) precisan que hay una tensión evidente entre el sostenimiento del populismo y la construcción e innovación de las instituciones contra las que irrumpe. El populismo –y los gabinetes son una muestra clara– activa al pueblo y sus demandas, genera conflicto transformador, procura una institucionalidad democrática nueva, remozada y colectiva; pero las instituciones le resultan esterilizantes, no permiten la activación constante del pueblo ni el conflicto, solo el líder parece capaz de mantener esa dinámica. Hay que profundizar empíricamente en estas circunstancias que podrían ser claves para comprender la naturaleza más íntima del populismo.

Esta aproximación que aquí presentamos muestra que el populismo merece ser estudiado a fondo, considerado como una práctica y no solo como una categoría para calificar regímenes de gobierno. La etnografía nos permite comprender características que han sido formuladas desde una perspectiva teórica: ruptura con formas de gobierno tradicionales, ¿en qué consisten esas rupturas y cómo se expresan?; innovación participativa, ¿con qué forma concreta?; la canalización de demandas como nueva institucionalidad, ¿a través de qué recursos?, ¿con qué limitaciones?; la construcción de identidades políticas, ¿con qué retóricas específicas?; el liderazgo, a través del análisis de la interacción personal del líder. Lo más importante, como estrategia metodológica y analítica, es articular todas estas dimensiones teóricas como un todo, porque todo ello ocurre de manera simultánea y atravesada permanentemente por emotividades y afectividades. Esta amalgama de procesos y acciones de naturaleza muy diversa es quizá la esencia de una praxis populista, que solo es aprehensible en la propia práctica, en contextos relacionales en los que las personas interactúan, pronuncian discursos, toman decisiones, sienten juntos. Es en ellos donde podemos avanzar en la comprensión del populismo como fenómeno político, enmarcando un debate más consistente sea sobre su naturaleza aberrante para la democracia, sea sobre su ejercicio de ampliación de la misma.

En cualquier caso, el populismoemerge constante y vigorosamente en el Sur y Norte Global como parte de la política misma y de sus complejas lógicas, porque conecta profundamente con las exclusiones, las identidades colectivas, los liderazgos y las emociones. Nos está demandando una comprensión más profunda que la que nos proporcionan los debates y tertulias políticas o los análisis que no salen de la academia. La antropología tiene mucho que aportar para su comprensión, más allá de la reflexión teórica y ética, desde el análisis etnográfico de sus prácticas concretas. Es desde esta perspectiva que el estudio de los gabinetes itinerantes en el Ecuador nos ayuda a comprender el populismo como fenómeno multidimensional, ambiguo y complejo.

Bibliografía

Auyero, Javier

2001 La política de los pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo. Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2012.

Cadahia, Luciana (y otros)

2019 A contracorriente. Materiales para una teoría renovada del populismo. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Flor, Eulalia

2021 “Participación, Democracia y espacio público: Los Gabinetes Itinerantes en los Gobiernos de Rafael Correa”, Publicaciones Universidad Andina (Quito), nº 86: 15-283.

Harnecker, Marta

2010 “Los gabinetes itinerantes en Ecuador: una forma de acercar el gobierno al pueblo”, Rebelión, nº 01 diciembre: 1-11.

Laclau, Ernesto

2005 La razón populista. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Muñoz, Janeth Patricia

2010 “Gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos y consejos comunales”, Revista Ecuador Debate (Quito), nº 80: 155-176.

Natera Peral, Antonio

2001 El liderazgo político en la sociedad democrática. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Pérez-Dávalos, María Elena.

2017 “Uso propagandístico del concepto patria en el Ecuador de Rafael Correa. Análisis del término “patria” en dos spots electorales de 2009 y 2013”, Textos y Contextos (Quito), nº 19: 109-125.

Ramírez-Gallegos, Franklin (y Soledad Stoessel)

2019 “Las gelatinosas instituciones de la ‘populismología’ contemporánea”, en Lucia Cadahia y otros, A contracorriente. Materiales para una teoría renovada del populismo. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana: 81-103.

Rosanvallon, Pierre

2020 El siglo del populismo. Barcelona, Galaxia Gutenberg.

SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación del Ecuador)

2010 Tendencias de la participación ciudadana en el Ecuador. Quito, Romsegroup, 2011.

Páginas web y de Youtube

Consejo Nacional Electoral (CNE)

https://www.cne.gob.ec

Diario El Comercio

- El Alcalde replica el plan de los gabinetes itinerantes de Correa – El Comercio

- analisis previo GABINETE ITINERANTE URDANETA – LOS RIOS_12-05-2015_10-53-08.pdf

- Los gabinetes itinerantes acercaron al Gobierno con la ciudadanía – La Nación (lanacion.com.ec), 13 mayo 2017.

Gabinete Itinerante en Gualaceo – Bing video

Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador

https://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/02/Constitucion-de-la-Republica-del-Ecuador_act_ene-2021.pdf